抗震工法琳瑯滿目 抗震、減震、隔震大不同

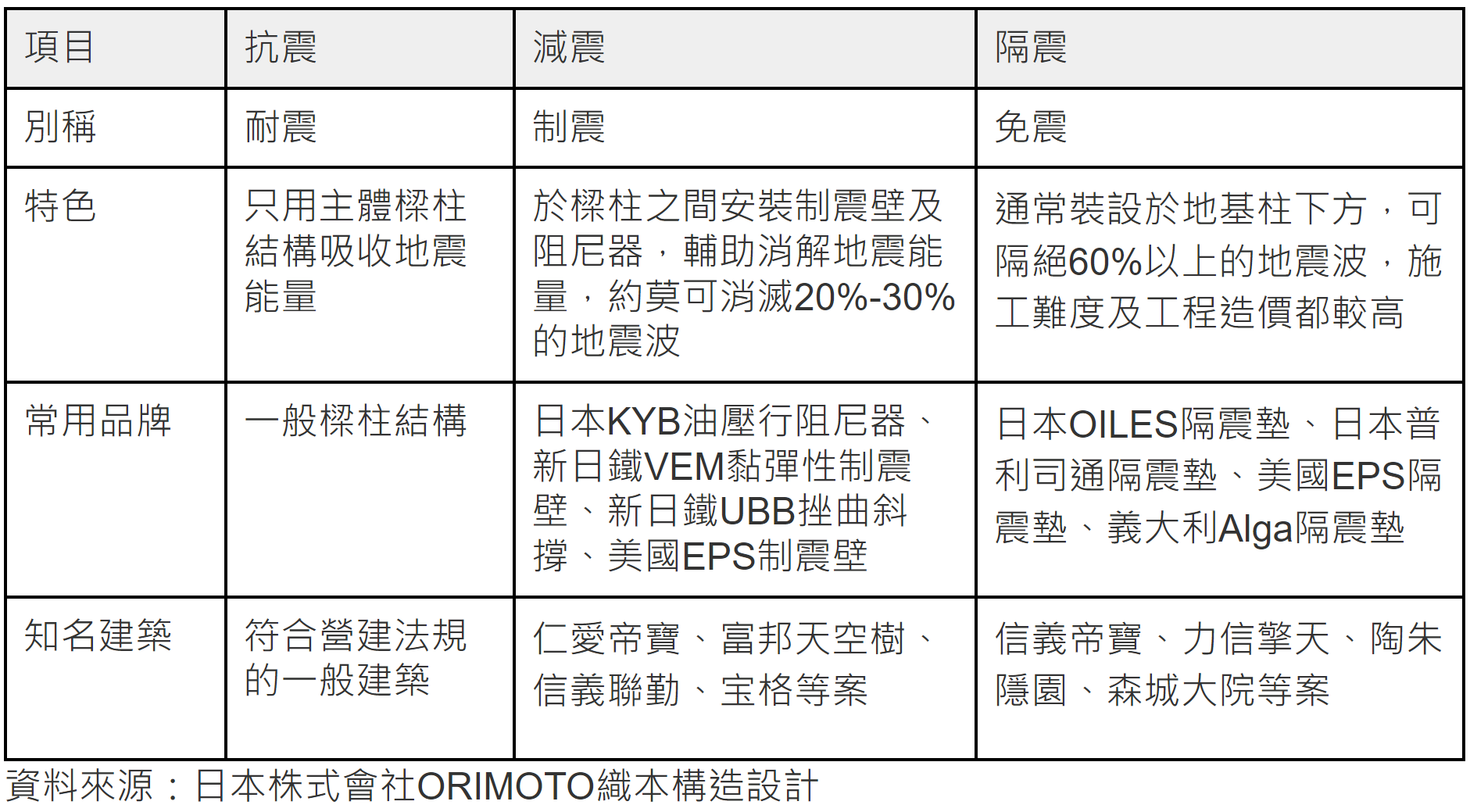

對於市面上新建案的抗震方式的選擇,需要針對抗震、減震和隔震這三種概念進行詳細了解。

抗震、耐震

抗震和耐震是指建築主體樑柱結構所能承受的抗震能力。建築的抗震能力受到結構設計、鋼筋材質、地基、混凝土磅數等多種因素的影響。符合相關法規的建築基本具備抗震能力。

在基礎結構的抗震力外,許多建築會額外設計減震和隔震設備,以增強抗震能力。

減震、制震

減震或制震是透過物理裝置如制震壁、阻尼器等,使建築承受較小的壓力。制震壁通常在樑柱內裝設鋼板,中間填充橡膠或其他化學材料,吸收地震能量,減少搖晃。

隔震、免震

隔震或免震透過轉移地震波的方式,達到隔絕效果。常見的方式是在建築結構底部安裝隔震墊,使地表和建築體結構間產生緩衝效果,轉移地震波至可移動的隔震墊,並通過隔震墊的水平移動來抵銷上方結構受力。

以上是針對市面上新建案抗震方式的三種概念的詳細介紹,這些資訊可作為選擇抗震建築的參考依據。

對於想要購買中古屋但不清楚其採用何種抗震方式的人來說,一些人可能會建議直接考慮購買921集集大地震後建造的房屋。然而,這是否真的是正確的選擇呢?我們需要先了解一下建築法規的變遷和背景。

我國最早的建築技術規則於1945年頒布,作為建築工程規劃、設計、施工的準則。1999年921集集大地震後,建築法規進行了大規模的修訂,包括提高耐震係數、增加結構強度等措施。2003年,《混凝土結構設計規範》上路,對細部工法進行規範;2005年,《建築物耐震設計規範及解說》定案,考慮了軟弱地盤和近斷層效應。總體而言,2006年以後建造的住宅具有更高的安全係數。

因此,想要購買中古屋的人應該注意這些法規變遷,確保所購屋子的抗震性能符合現行的建築標準和規範。

確認斷層地點與土壤液化潛勢區

若想了解某地附近是否有斷層或距離斷層的距離,可使用經濟部中央地質調查所的「活動斷層GIS查詢系統」。此系統可顯示全台斷層分佈位置,並提供地址搜尋功能。

若關心土壤液化問題,可查詢中央地質調查所的「土壤液化潛勢查詢系統」。該系統顯示全台土壤液化潛勢區,按照低、中、高分顏色標示,但應注意基盤改良可能影響結果。

若希望一次查詢各種災害潛勢,可使用國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」。此地圖提供淹水、土石流、山崩、斷層、土壤液化、海嘯、火山等災害資訊,方便用戶查詢。

資料來源:

https://eventfaultgis.moeacgs.gov.tw/eventgis